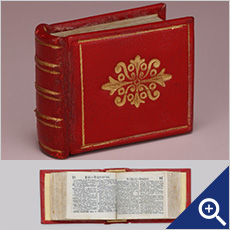

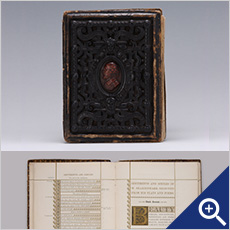

貝細工によるルーペがついており、箱の内側にはヴィクトリア女王の夫であるアルバート公の石版像が印刷されている。世界で最も美しいとされるこの豆本は、世界に一つしか残っていない。

(21×16mm)

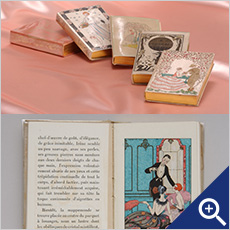

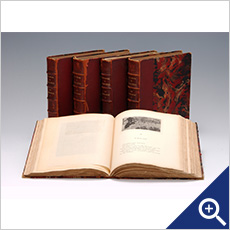

アール・デコを代表するイラストレーター、ジョルジュ・バルビエによる年暦。ポショワールという手彩色版画をふんだんに掲載している。

(120×80mm)

世界一小さな百科事典。

(28×38mm)

文化出版局の編集者で、豆本の収集家として知られる今井田勲氏が捕虜時代発刊した雑誌の創刊号。リュックサックの裏に縫い付け、見つからないように日本へ持ち帰った、ただ一冊の雑誌。収容所ニュース、随筆、小説、俳句、詰め将棋、マンガなど豊富な内容。強制労働ですさんだ日本兵たちの心を潤し、希望を明日へつないだ。

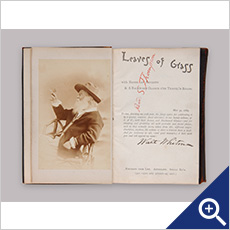

ホイットマンの70歳の誕生日を記念して出版された限定300部の中の1冊。直筆のサインと“蝶と語らう”ホイットマンの写真が冒頭のページにある。このようなポケットサイズの『草の葉』を出版することは、ホイットマンの長年の夢だった。

世界的人気を誇るアレクサンドル・デュマの作品。日本でも『巌窟王』の名で親しまれる。2巻本からなる本書は、1845年の初版に対して29枚の鉄版画で彩を加えた、『モンテ・クリスト伯』の初のイラスト入り装飾本とされる。

ヴィクトル・ユゴー全集ナショナル版の『レ・ミゼラブル』。デラックスとかかれている、この本は、特注の上質紙を使って印刷されており、250部までは日本の紙を用いたと扉に記されている。

『感情と直喩』と題する、本の装飾画家ヘンリー・ハンフリーズによって編集、装丁がなされている豪華本。シェイクスピアの戯曲および詩のフレーズについて、トピックごとに分類し、それぞれの項目についての直喩表現、名言、定義などを編纂したもの。各行の文頭が金泥によって彩飾されている。

当時の文筆家が多用したレトリック(修辞)、回りくどい文章は避け、著者のトマス・ペインは、大衆を念頭におき、簡潔で力強く、確信に満ちた文章を書いた。まさしく、アメリカの歴史を変えた一書。

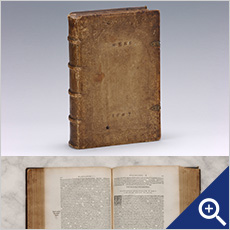

16世紀の人文主義運動の中心地、バーゼル(スイス)で発刊。「パイドロス」「国家」などの諸作品と5世紀のギリシャ哲学者プロクロスによる解説が1冊にまとまっている。

木版に皮をはった表紙には、「宗教改革」の火蓋(ひぶた)を切ったルター、その最大の協力者メランヒトン、僧侶の堕落を罵倒したエラスムス、改革の先駆者フスの肖像の刻印が。

画家であり、博物学者であったオーデュボンが10年以上の歳月をかけて出版した、北米の鳥の図版435枚をまとめた本。鳥の大きさを 原寸で紹介するため、超大判サイズの紙に印刷。出版された本としては、今なお世界最大級のサイズである。会場では特別復刻版を展示。

NHKで人気を呼んだ人形劇「三国志」(1982〜84放映)に登場した人形。人形美術家・川本喜八郎氏による作品。川本氏は諸葛孔明を生み出した時をふりかえり、語っている。 「孔明のカシラ(頭)はなかなか生まれてくれなくて、出来上がってみると、『私は違うよ』とのたまい、4度作り直して、くたくたに疲れ果てた夜中に、やっと『私が孔明だ』と名乗りあげてくれた。」

ナチスと戦った友人研究者への援助を呼びかけた内容。ナチスに対して先頭に立って戦ったアインシュタインの深い人間愛が感じられる。

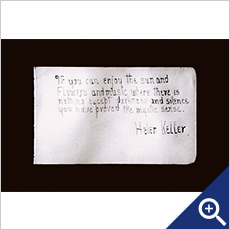

ブロック体の丁寧な文字で書かれている。

「暗闇と静寂しかないところで、太陽や花や音楽を楽しむことができるのは、人間には神秘的な感覚があることを証明している」と記されている。

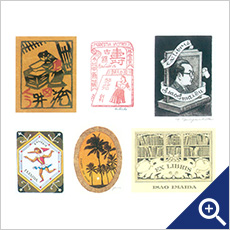

蔵書票は「これは私の本です」ということを示すために、本の見返しに張られる紙片のこと。起源は15世紀半ば。当時、書物は大変に高価であったため、個人の紋章などを印刷したものを貼り付け、所有者を明確にしていた。蔵書票には、持ち主の名前に加え、格言や紋様、イラストなどが配置されており、小さな紙の芸術として多くの人に愛好されている。