著:ゲーテ、訳:森鴎外、朗読:斎藤志郎

※朗読者の名前をクリックすると所属事務所のHPにリンクします。

スライダーでタップすると、そこまで朗読が移動します

スライダーでクリックすると、そこまで朗読が移動します

【ファウスト】

ああ。己の胸には二つの霊が住んでいる。

その一つが外の一つから離れようとしている。

一つは荒々しい愛惜の情を以て、たこの足めいた、からみつく道具で、下界にからみついている。

今一つは無理に塵を離れて、高い霊どもの世界に登ろうとしている。

ああ。この大気の中に、天と地との間に、そこを支配しつつ漂っている霊どもがあるなら、

どうぞ黄金色の霞の中から降りて来て、己を新しい、色彩に富んだ生活へ連れ出してくれい。

せめて魔の外套でも手に入って、それが己を裹んで、余所の国々へ飛んで行けばいい。

己のためにはどんな錦繍にも、帝王の衣にも換え難い宝だがなあ。

【ワグネル】

どうぞあの知れ渡った鬼どもをお呼びなさいますな。

あの鬼どもは雲のうちにさまよいつつ広がっていて、

八方から人間に千変万化の危害を加えようとしております。

北からは歯の鋭い、矢のように尖った舌の鬼共が、先生の処へ襲って来ましょう。

東から来る鬼どもは物を干からびさせて、あなたの肺の臓で身を肥やそうとします。

中央があなたの頂の上へ、火に火を重ねる鬼共を沙漠の方から送って来れば、

西からはまた最初気分を爽かにするようで、

しまいにはあなたをも田畑をも水に埋める鬼共をよこします。

ああ云う鬼共は愉快げにすばしこくおことばを聞いて、

仰ゃる通になります。それは先生を騙そうとするのです。

天からよこされた使のような風をして、うそばかりを天使の詞で囁きます。

著:ヴィクトル・ユゴー、訳:豊島与志雄、朗読:一城みゆ希

※朗読者の名前をクリックすると所属事務所のHPにリンクします。

著:ヴィクトル・ユゴー、訳:豊島与志雄

朗読:一城みゆ希

※朗読者の名前をクリックすると所属事務所のHPにリンクします。

スライダーでタップすると、そこまで朗読が移動します

スライダーでクリックすると、そこまで朗読が移動します

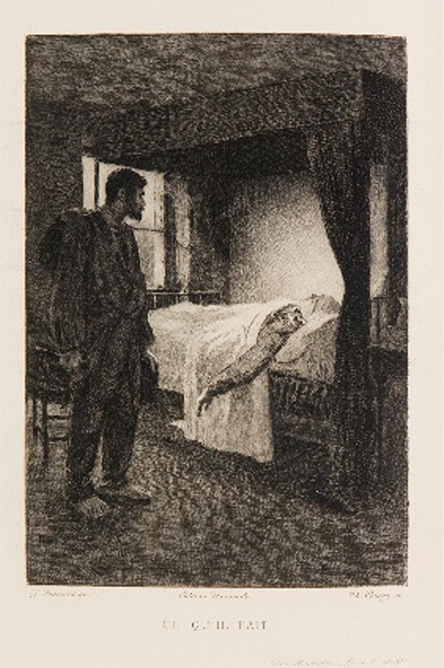

ジャン・ヴァルジャンは影のうちに居た。彼は鉄の燭台を手に持ち、その輝いてる老人の姿に驚いて身動きもせずに立っていた。かつて彼はそういうものを見たことがなかった。その信頼しきった様は彼を恐れさした。精神の世界において最も壮大なる光景は、まさに悪事をせんとしながらしかも正しき人の睡眠をながめている、乱れた不安な人の本心がそれである。

孤独のうちにおけるその眠り、そして彼がごとき者を隣に置いてのその眠りは、何かしら厳なるものを持っていた。彼はそれを漠然と、しかし強く感じた。

彼のうちにいかなることが起こったか、それはだれにも言えないであろう、そして彼自身でさえも。それを推測せんがためには、まず最も穏やかなるものと最も暴戻なるものとの対立を想像してみるがよい。彼の顔の上にさえ、確かに認め得らるるものは何もなかったであろう。それは一種の野性の驚愕であった。彼はそれをじっと見ていた。それだけである。しかし彼の考えは何であったか。それを推察するは不可能であろう。ただ明らかなのは、彼が感動し顛倒していたことである。しかしその感激はいかなる性質のものであったか。

彼の目は老人から離れなかった。彼の態度とその顔付きとに明らかに浮き出していたただ一つのことは、異様な不決断であった。あたかも一は身を亡ろぼし一は身を救う二つの深淵の間に躊躇していたとも言えよう。その眼前の頭脳を打ち砕くか、もしくはその手にくちびるをつけるか、いずれかをしようとしているもののようであった。

数分の後、彼の左手はおもむろに額に上げられた。彼は帽子をぬいだ。それから手は同じくおもむろに、また下された。そしてジャン・ヴァルジャンはまたうちながめはじめた、帽子を左手に持ち、棍棒を右手に持ち、あらあらしい頭の上に髪の毛を逆立たして。

司教はその恐るべき凝視の下にあって、なお深き平和のうちに眠っていた。

月の光の反映は、暖炉の上に十字架像の姿をぼんやり見せていた。それは両手を開いて、一人には祝福を与え一人には赦免を与えるために、その二人を抱かんとするかのようであった。

著:吉川英治、朗読:緒方賢一

※朗読者の名前をクリックすると所属事務所のHPにリンクします。

スライダーでタップすると、そこまで朗読が移動します

スライダーでクリックすると、そこまで朗読が移動します

「自分が死んでも、かならず喪を発してはいけない。必然、司馬懿は好機逸すべからずと、総力を挙げてくるであろうから。――こんな場合のために、日頃から二人の工匠に命じて、自分は自分の木像を彫らせておいた。それは等身大の坐像だから車に乗せて、周まわりを青き紗をもっておおい、めったな者を近づけぬようにして、孔明なお在りと、味方の将士にも思わせておくがいい。――然る後、時を計って、魏勢の先鋒を追い、退路を開いてから後、初めて、わが喪を発すれば、おそらく大過なく全軍帰国することを得よう」

と、訓え、しばらく呼吸をやすめていたが、やがてなおこう云い足した。

「――予の坐像を乗せた喪車には、座壇の前に一盞の燈明をとぼし、米七粒、水すこしを唇くちにふくませ、また柩は氈車の内に安置して汝ら、左右を護り、歩々粛々、通るならば、たとえ千里を還るも、軍中常の如く、少しも紊れることはあるまい」

と云いのこした。

さらに、退路と退陣の法を授け、語をむすぶにあたって、

「もう何も云いおくことはない。みなよく心を一つにして、国に報じ、職分をつくしてくれよ」

人々は、流涕しながら、違背なきことを誓った。

たそがれ頃、一時、息絶えたが、唇に、水をうけると、また醒めたかのごとく、眼をみひらいて、宵闇の病床から見える北斗星のひとつを指さして、

「あれ、あの煌々とみゆる将星が、予の宿星である。いま滅前の一燦をまたたいている。見よ、見よ、やがて落ちるであろう……」

いうかと思うと、孔明その人の面は、たちまち白蝋の如く化して、閉じた睫毛のみが植え並べたように黒く見えた。

黒風一陣、北斗は雲に滲んで、燦また滅、天ただ啾々の声のみだった。